|

天师玉印完璧归赵传奇之旅在江西省博物馆举办的道教文化展览上,一枚硕大的明代张天师玉印吸引了众多观众的目光。 这枚玉印边长12.2厘米,为青白玉质,洁白莹润,印钮为一威武凶猛的螭虎造型,雕琢精细,生动传神;印面为阳文九叠篆体“阳平治都功印”六字,印文线条流畅,结构严谨。 据考证,“阳平”是指四川省青林县阳平山,居道教“二十四治”管理中心之首;“治”是道家从事法事活动的场所;“都功”为治中职事,亦即道家的首领。

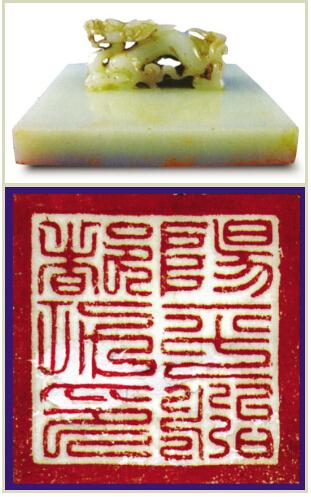

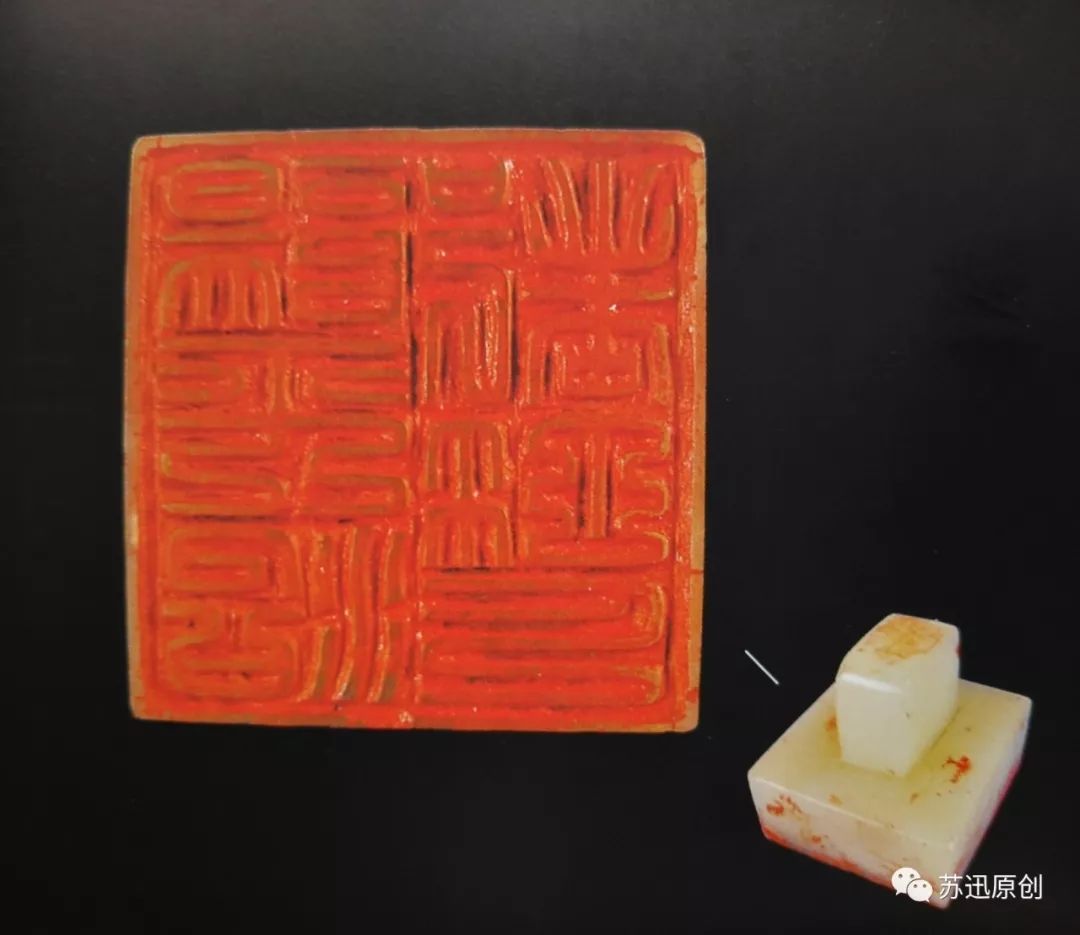

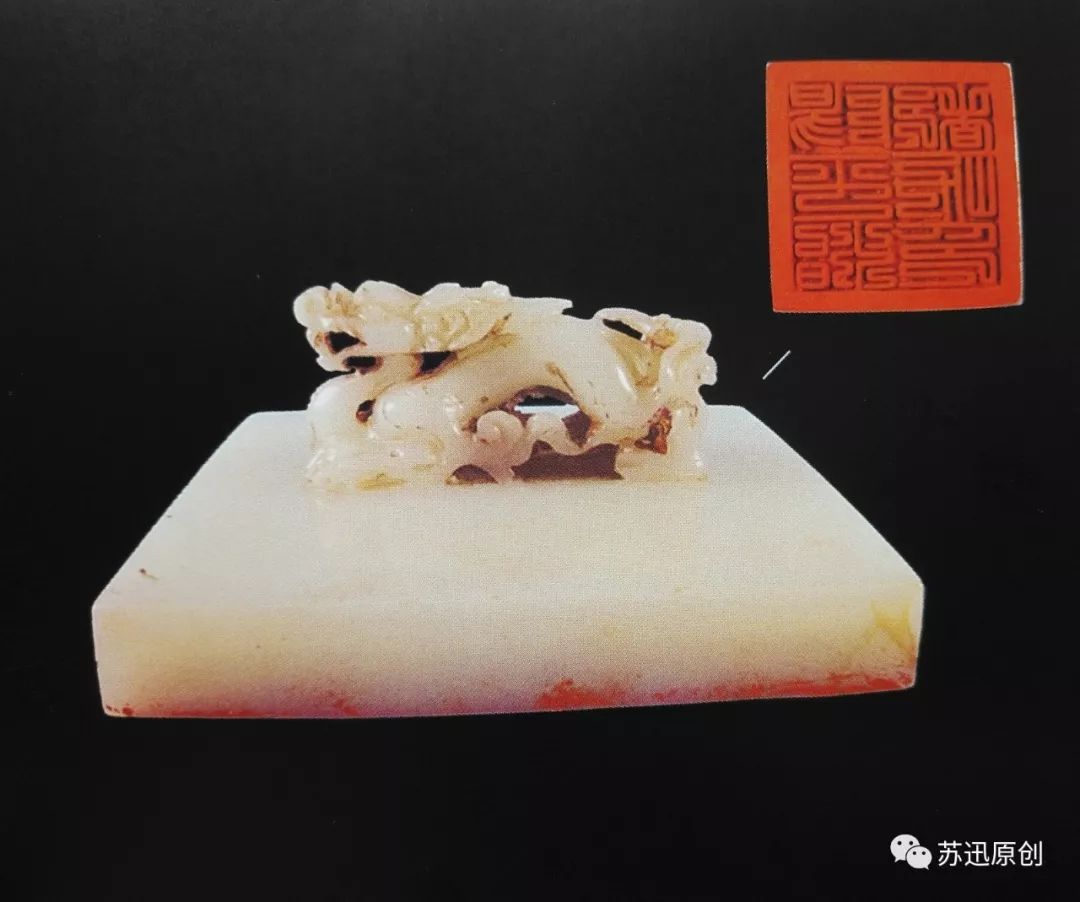

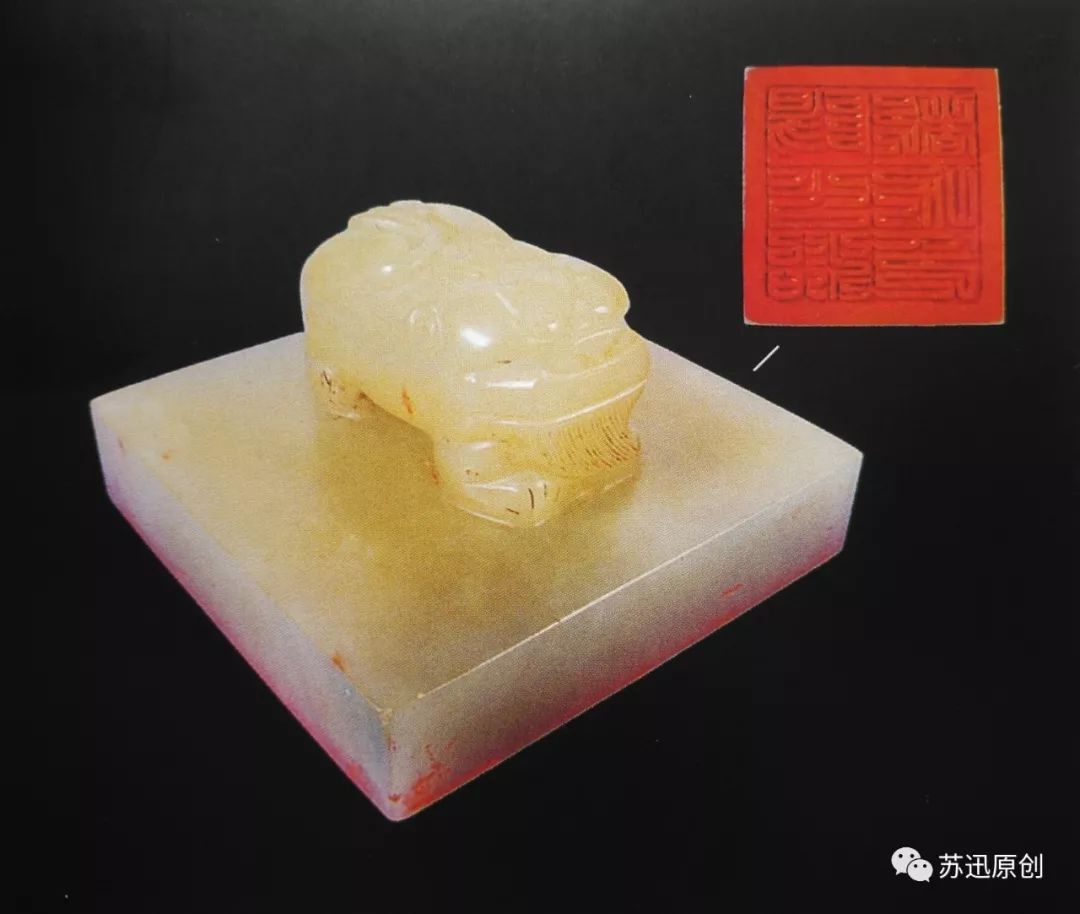

天师玉印 张天师四大法宝 驱鬼镇妖 据说道教首领张天师有四大传家法宝。一是斩邪雌雄剑;二是法印“阳平治都功印”;三是符篆,有护身、镇妖、镇宅的36天将符及各种经篆、篆像;四是宝物。有天蓬尺、玉笏、玉冠、拷鬼桃杖、令牌等。 张天师就是凭藉这些法宝为道众施行“法术”,斋醮祈禳,驱鬼镇妖,祈晴求雨,祛灾纳福。 传家法宝到博物馆的传奇之旅 这枚玉印作为张天师的传家法宝,最后怎么会传到博物馆里呢?这里面还有一段不平常的经历! 冯指挥捉拿张天师 不见天师踪影只见玉印 上世纪30年代所发生的事情。当年江西贵溪上清镇的嗣汉天师府院大宅梁,楼阁林立,龙柱金壁,雕梁画栋,是历代张天师的住所。一天,赣东北革命根据地某部红军干部冯指挥奉命带兵前往天师府这座“封建堡垒”去捉拿头目张天师,他在晚上带领战士冲进天师府,但到处不见张天师的踪影,据道徒说:“天师已经预卜知道你们今晚会来,因此在下午就走了,他没有说到何处去。” 战士当然不会相信这番谎话,仍然继续搜寻,虽然没有捉到张天师,但在他住房里查找到了这枚玉印,于是便收缴交给冯指挥。冯指挥带领战士返回复命时,刚到驻地就接到上级紧急命令,赶赴江西南大门会昌县筠门岭一带抵抗国民党粤军的进攻。 1934年江西南大门失守,冯指挥的部队又奉命北上,临行前他将这枚玉印交给随军妻子郑若兰,并嘱其妻子和女儿待在筠门岭,说等到革命胜利后再回来接她们,可是一年后便传来了冯指挥在武汉英勇牺牲的消息。 玉印几经传承 南昌省长听闻下令收缴 冯妻后来经人介绍与筠门岭朱忠万(又名朱干民)结婚,生有几个孩子,于1945年病故。新中国成立后,冯家派人来筠门岭找到烈士之女冯玉霖并将其接回南昌。1950年10月间,冯玉霖在省人民政府看望她父亲的老领导邵式平省长时,说了张天师玉印流落在会昌的详细经过。邵省长获悉后十分重视,当即下达一道手令,嘱宁都专区专员朱开铨立即收缴玉印送省。 宝物完璧归赵 省长临终叮嘱将国宝上交国家 接到省长手令后,宁都专区下发“民字第338号训令”至会昌县人民政府,训令内容为:“据烈属冯玉霖报称,张天师玉印落于会昌朱干民手中,迅速追缴为要。”县政府迅即派员至筠门岭区政府,配合区委书记朱彰等同志一道前往朱家查询,朱氏后人朱维祯深明大义,很爽快地交出了玉印,终使宝物完璧归赵。 玉印在县人民政府民政局存放期间,许多干部听说此印是张天师“镇鬼驱邪”的宝印,便从街上买来白布或白纸偷偷地盖了好几份,带回家中张贴或收藏。 几天后,县政府拟就呈文并派人专程将玉印送交至宁都专区,专员办公室主任万祝君收到玉印后又亲自呈送邵式平省长,省政府给宁都专区开具了收据。后来邵省长病重时,将玉印交给其亲属,并反复叮嘱一定要将这件“国宝”上交给国家,于是玉印便被送到了博物馆。 历经岁月沧桑的张天师玉印完好无损地保存到今天,成了江西省博的珍贵藏品,但观众在欣赏赞叹这枚当年张天师实施神权的“法印”时,却很少有人知道它背后发生的传奇故事。 上清镇龙虎山有嗣汉天师府,府邸始建于明朝洪武元年(公元1368年),是历代天师生活起居之所和祀神之处。这三方和田美玉制作的玉质印章与张天师有莫大关系。张天师是世袭的正一道领袖,是道教门派之一的“正一道”龙虎宗各代传人的称谓。“正一道”由汉末张陵(张道陵)创立,后世称张陵为“(祖)天师”,其子张衡为“嗣师”,其孙张鲁为“系师”,曰“三师”。其传人为其子孙世袭,后皆称为“天师”。 自张陵第一代至今共经历六十三代。张陵创教,置二十四治(即教区),其中阳平治为各治之首,类似中央教区,为天师驻地,都功由天师自领。据说张陵创教之时,制“阳平治都功印”、斩邪雌雄剑和经箓,为象征天师掌教权威之法器,故其印为张天师身份权力的象征。 (1)《中国出土玉器全集》著录的 三枚张天师玉印 江西省博物馆藏三枚玉质印章,据古方主编《中国出土玉器全集》的著录,断代均为明朝。 其一:明代“长方钮玉印”。通高4.8、印面长5.4、宽5.2厘米。白玉,泛黄白色。印面阳文叠篆“阳平治都功印”。文字笔画粗细不一,剔地深浅不一,长方形印纽,边棱抹角,纽面阴刻篆文“上”;

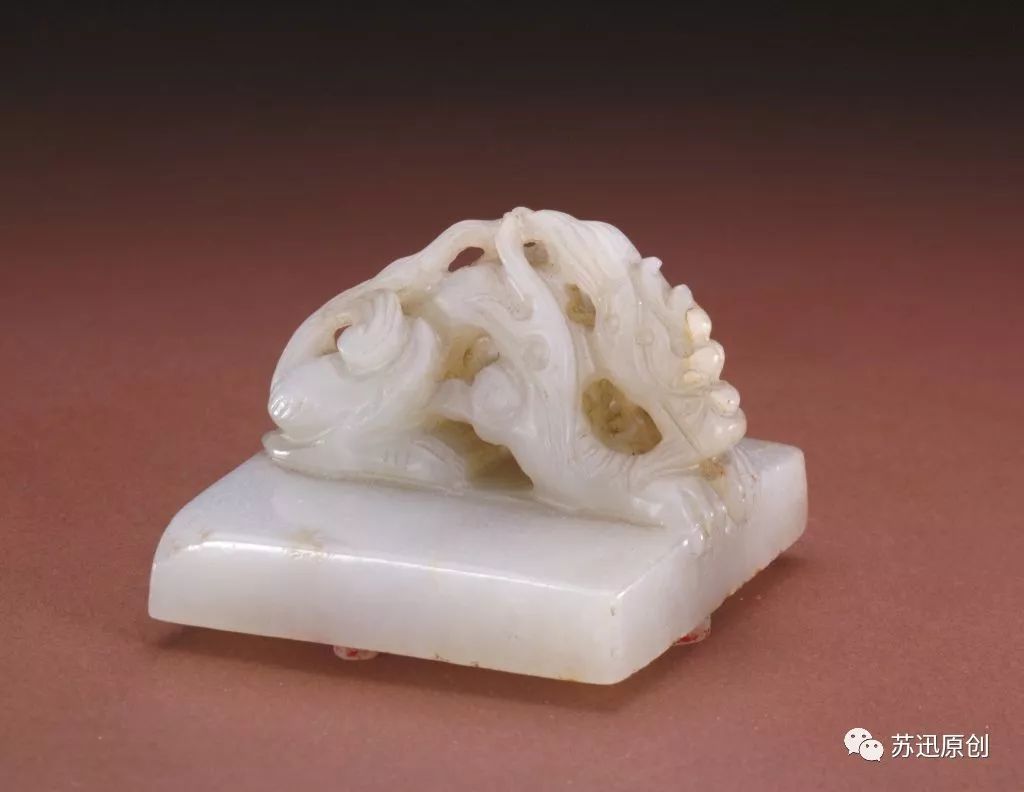

其二:明代“螭虎纽玉印”。通高5.7、印面长12.3、厚1.9厘米。青白玉,印面为方形,阳文叠篆“阳平治都功印”,宽边细文,结构严紧,疏密得当。浮雕螭虎纽;

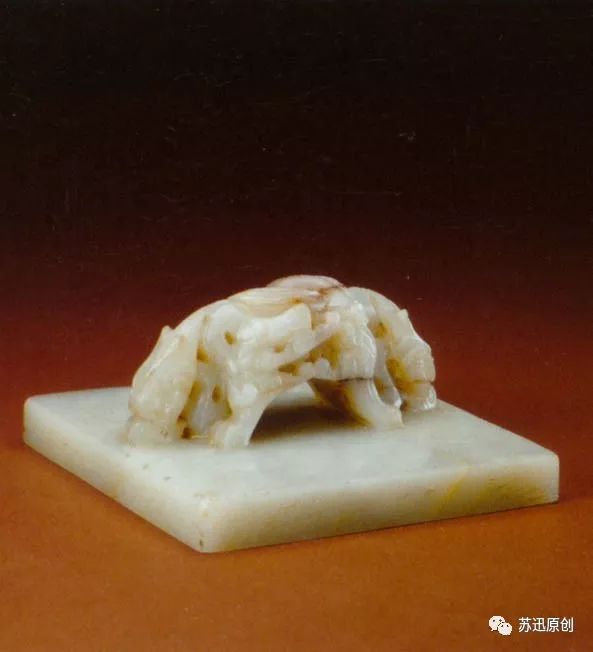

其三:明代“龙纽玉印”。通高6.7、印面边长12.2、厚2.7厘米。黄白色。印面为正方形,阳文叠篆“阳平治都功印”,宽边细文,结构严紧。印纽为圆雕龙,半蹲卧状,方额,锯齿眉,分叉角,头发后飘翻卷。

(2)三枚玉印的断代有误 早在2008年,已有江西省文物专家陈建平的文章《天师道印的年代溯源》在《中国商报——收藏拍卖导报》发表,作者通过一些细节的比对后认为第一印为“明早中期之物”,第二印“有专家认为其为元代之物,但通过上述分析,将其定位明代可能更合适”,第三印“有专家认为此印为清代之物,但从造型雕工特征及玉色看,应为晚明之物”。 这样三枚风格迥异的玉器作品,《中国出土玉器全集》均断代为明朝是很难令人信服的。 对于传世玉器的断代,历来是个难题,台北故宫对于“长乐”出廓璧的断代,半个多世纪以来,经历几次翻覆,才逐渐形成共识。历代工艺品型制先后相继,诸多因素我中有你,更兼中国为喜好仿古的国度,宋仿汉,明仿宋,清又仿明,几句话怎么说得清哪个特征是哪个朝代所特有? 对于传世玉器的断代,首要者撮其大者为关注整体风貌,从宏观上把握,求其次者推其细节如造型流变、工艺特征、用料特点、熟旧程度等,从微观上辨析。宏观与微观必须结合考量,偏颇任何一端都必然造成主观臆断。 (3)第一枚玉印当为《云烟过眼录》 著录之原件 此三印中,第一枚长把钮印,器型最早,为宋金时期铜官印式样。尤其钮顶上镌一“上”字,则更为同时期铜质印章所常见。

此件印台较高,也为宋代玉印所常见,如1974年浙江衢州史绳祖墓出土白玉兽钮印可以参考。印面边框较细、九叠篆书线条书法感较强等特点,也符合唐宋时期官印风格。 宋元之际鉴赏家周密(1232—1298年,字公瑾,号草窗)在笔记《云烟过眼录》卷四记载了三十八代天师张广微所藏祖传玉器数件,尤其是关于“阳平治都功印”玉质印章的记载文字,对于研究是很重要的一条史料: 玉印一钮,方二寸,厚一寸,把手又高寸许,一璞所成,其文曰“阳平治都功印”,凸。钻碾甚精美,玉色温润。 第三十八代天师张广微为南宋时期人。《云烟过眼录》中所记载的玉印与这第一枚玉印实物相比较,可以说一丝不爽。 我甚至敢于判断:周密所记载的就是目前江西省博物馆所藏的这枚玉印。此印的年份至晚在北宋时期,这枚玉印应该就是被天师府称之为“祖遗阳平治都功印”的实物。 (4)第二枚玉印当为“大阳平治都功印” 通过仔细辨别,第二枚“螭虎钮玉印”所雕刻印钮并非螭虎,而是行龙纹。陈建平的文章中直接命名为“青白玉龙首钮”印是合理的。此印器型为元朝常见式样(多见于押印),印台宽而矮,如故宫所藏青玉龙钮押。

行龙式样为宋元特征,此类龙形可参照中国文物信息咨询中心所编《简金集》,其中有多件同时期龙形玉器。诚如陈建平文中所说,有关专家之前就判断为元代,是令人信服的结论。 如果考虑到明朝初年也曾出现具有元朝风格的玉器成例,那么这枚印章的年份至迟也不至于晚于永乐。这枚玉印应该就是被天师府历来称为“大阳平治都功印”的原物。 这枚玉印是上世纪30年代,赣北某部红军从天师府收缴出来,一度流落民间,解放初期在省长邵式平批示下追缴入藏博物馆的。 (5)第三枚玉印并非龙钮 第三枚玉印在《中国出土玉器全集》中被著录为“龙纽玉印”,其实该钮并非龙形,而是瑞兽,陈建平的文章中命名为“黄玉猪龙钮”也无不可。此印为三枚玉印中年代最晚者,断之为明朝可信。 以上这三枚玉印,从玉质、印面文字以及制作工艺等诸多方面来看,依笔者的私见,应当是历代朝廷颁赐的宫廷制品,并非民间私制。当然,更不可能是张陵创教时候原物的遗存。 2011年10月19日于金井台上 苏迅 上一篇龙虎山无蚊村的传奇故事下一篇天师下凡----传说 |